学书法的要义不在于学习写字的技法,而是文化的修养和人格的修行。

“书法何出,心即其物,可以比魏公之笏。”在学习书法的过程中,能够通过翰墨的浸润,逐渐培养高尚的审美观和审美力,从而达到丰富知识,陶冶情操,增强自信,培育出民族文化的自豪感。成为一个高尚的人,纯粹的人,脱离低级趣味的人。

学书法的核心是增强“人文底蕴”,而重点是人文素养的培养。书法中所包含的文化内涵十分深厚,写书法不是简单的把字写好写漂亮,而是重在提升人的人文底蕴,培育出人文素养。所以书法的普及其首要任务是文化的传承,要传递出书法的文化、美学、汉语言文学及汉字、历史、考古及中国古典哲学等诸多方面的文化基础知识。把字写好只是书法传承的一个学习方法和表现形式,而学习书法的过程及文化的熏染才是关键。

中国古人把书法的学习传承写入到“六艺”的传授之中,在《周礼·保氏》中有“养国子以道,乃教之六艺”的记述。”古人治学强调“通五经、贯六艺”,五经强调的是知识层面的学习,而六艺则是侧重于人文素养的提升。可见古人把学习书法作为素质教育的基础。

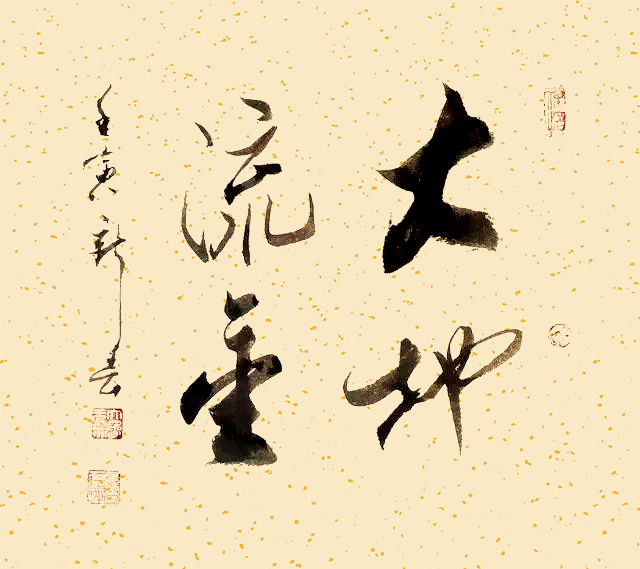

罗杨书法

众所周知,汉字是书法的母体,识文断字是学习书法的基础,学习书法是从认识汉字开始的。汉字是中华民族智慧的结晶和象征,在汉字这个小小的四方世界里,有着无穷的魅力和神奇的力量,汉字是当今世界上唯一留存下来的使用者众多的,充满美学韵味与哲理意涵的象形文字。汉字具有实用和艺术的双重性格,既象形又会意。按照《说文解字》中的说法:“仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文;声相益,即谓之字。”在《汉书》中对周礼提及的“六书”进行阐释时说:“古者八岁入小学,故周官保氏掌管国子,教之六书,象形、象事、象意、象声、转注、假借,造字之本也。”无论是象形还是指事,无论是会意还是形声,每一个字都有深远的来历,每一个华夏儿女就是那一撇一捺写出的中国人,已经成为方块字的魂魄。

一部中华文明史就是一部汉字传承、发展和演化的历史。自我国政府向联合国申报书法为“非遗”,并在2009年被联合国列入到“人类非物质文化遗产名录”之中后,我们就更应该明确,当书法成为了文化遗产,书法是以书写汉字为内容的这一文化行为是不能被改变的。也就是说,书写的不是汉字的“艺术”都不能称其为是书法。所谓“遗产”的价值,其意义在于传承而不是改变或被“创新”。

我们大可不必担心书法的“止步不前”,在书法的演进上,古人历来推崇“师古不泥”。君不见,在上古王官之学中,六艺传承至今仍为后世所习者,如今仍然风行神州大地的只有书法。乐经早已亡逸,礼、射、御、数也失去了历史条件和文化土壤,究其根由在于汉字的生命力。由古文到大篆,由大篆到小篆,由篆到隶,由隶到楷到草,以及现代的由繁体字到简体字,都表现出汉字作为中华文明基因的勃勃生机。

“墨池笔冢任纷纷,参透书禅未易论。”书法益智,写字怡情。创作者在书写的过程中,不断追求着艺术的美,实践着艺术的美,探索着艺术的美,为了追求书法美,你会用心调动身心的快感,这种快感赋能到书法自身所体现出的快感上,这种美的享受是倍增长的,体会到这一点,就会明白为什么许多从事书法的人,经常会心无旁骛钟情笔墨而乐此不疲的原因。

清人松年在《颐园画论》中说:“书画清高,首重人品,品节既优,不但人人重其笔墨,更钦仰其人。”

书法讲究字如其人。心正则笔正,人正则书正。只有人品好,字才能写好。汉代扬雄提出“言,心声也;书,心画也”;唐代孙过庭认为书法“达其情性,形其哀乐”;清代刘熙载一语中的,“故书也者,心学也;写字者,写志也”。在书法史上,字如其人,书以人贵,历来是书法评价重要原则和标准。因为书法中其中蕴含着传统人文的理想人格。练字的过程就是修行的过程,也是完善人格的过程。

“心正能教笔不欹,古来书法独公知。”写书法的修行作用,是以一种曲折潜在的方式,耳濡目染地渗透到身心之中,又通过人的言行举止显露出来。被世人尊崇的忠烈刚直之士颜真卿,敢于同权臣杨国忠、卢杞以及叛军安绿山、李希烈交锋斗争,为国捐躯,他写出来的字就是“刚毅雄特,体严法备,如忠臣义士,正色立朝,临大节而不可夺也”,而被视为无骨之辈的赵孟,身为赵宋王朝的宗室,但甘心食元人的俸禄,写出来的字便是“妍媚纤柔,殊乏大节不夺之气”。

“读书破万卷,下笔如有神。”学习书法的过程是真善美的体验与修行的过程,在这一过程中有身心的双重体验和收获,既是客体的也是主体的。在笔墨创作的过程中不断追求着美、获得者美、感受着美、享受着美,与此同时又通过具体的、感性的,对美的体察、认识而获得心智上的启示和长进,得到情感上的愉悦和享受,潜移默化的抵达真善美的境界,感悟到孙过庭所说的:“功定礼乐,妙拟神仙”般的书法魅力。

作者:罗杨

文化学者、博士生导师。

中央文史馆特约研究员

中国民间文艺家协会顾问

中国文联第八、九届主席团委员

中国书法家协会理事

中国书法家协会中直分会副会长

北京中和圆融书画院名誉院长

中国楹联学会传统文化研究社名誉社长。

曾任中国文联办公厅主任、中国民间文艺家协会分党组书记、驻会副主席、秘书长。中国美术家协会会员、中国摄影家协会会员、中国电影家协会会员。出版有《中国传统文化速读丛书》《警世格言.传统文化名言》《中国历代帝王陵》《守望乡愁》《守望中国节》《守望古村落》《罗杨书法作品集》《罗杨摄影作品集》等。