01

罗哲文先生是中国著名古典建筑大师,堪称中国古建筑泰斗级人物,他是建筑学大师梁思成的嫡传弟子与助手、营造学社成员。

镇江有两处景点是罗哲文先生题字的,一处是“古城公园”。

“古城公园 ”里有 花山湾古城墙遗址,遗址是东晋至南朝时期的京口城(亦称晋陵罗城)、唐宋时期的罗城东部城垣遗存。

京口城在六朝时闻名遐迩,是南方仅次于首都建康(今南京)的第二座大都市。晋陵罗城的砌筑特点是“因山为垒、缘江为境”、“内外皆固以砖甓”,依托山体筑为城墙,利用自然山体对顶面和山坡进行修整,加筑夯土,低洼地带则填土夯筑,其两侧用砖包砌,形成贯通相连的城垣。

古城公园的建设也非常巧妙,园内一层层的坡地便是古城墙的遗址,整个公园保留了被发现时的面貌,在配上一些仿古建筑,显得比较精致。难怪罗哲文先生愿意题字。

另一处是“西津渡”。

1999年,中国文物学会会长罗哲文题词:“中国古渡博物馆——西津渡”

考古价值上两处景区都不差上下,但 古城公园占地只有150亩左右,周围是密集的居民区,西津渡的规模和地理位置让其更具备开发性。

航拍古城公园,居民楼中绿色的就是公园。

有一段时间古城公园是需要购票进入的,如今,这座公园是集休闲、旅游、健身为一体的开放式公园。

古城公园有多个出入口,其中两个较大的出入口位于花山湾路与东吴路上。

东吴路的入口比较陡,要爬近百级台阶才进入公园;花山湾路出入口比较方便,路的南北有两个门楼均可进公园。

花山湾路上横空架起一座天桥,将古城公园的景观小品、绿地、健身场地、文艺演出广场等串联在一起。

02

这座公园根据南朝的京口 城和唐朝的罗城两部分,致敬 了两位历史名人。

古城公园里有一座“郗公亭”,纪念东晋时代的太傅郗鉴。

郗鉴(269-339)是东晋高平金乡(山东嘉祥西阿城铺)人。永嘉之乱,匈奴军攻破晋都,灭亡西晋,中原汉族部分臣民被迫南渡。因为在晋惠帝时,郗鉴曾任中书侍郎,因此被宗族乡人共推为主,率千余家南下。

晋明帝时,郗鉴参与了平定“王敦之乱”,都督徐、兖、青三州军事,成为东晋时代比较大的军头。成帝时,徐州、兖州侨置京口、青州侨置广陵(今扬州西北蜀岗),郗鉴把北府兵军府由广陵移至京口,形成了以他为首的北府军团。

自此,京口的政治、经济、军事地位越发变得重要了。

郗鉴在京口定居十一年,志载建有住宅在唐颓山(今镇江京口饭店内,俗称“小山”);死后葬京口,《志顺镇江志》:“晋郗鉴墓在郡城东”。

郗鉴在京口,还留下一句著名的成语“东床快婿”:

郗鉴在京口,派一个门客拿着自己给王丞相的亲笔书信,到王府去选婿。王丞相见信后对这个门客说:"你到东厢房去任意挑选吧。",门客到东厢房看过之后,回去对太傅说:"王丞相的各个儿子都值得夸奖。听说我为您选女婿,都搔首弄姿,故作姿态,以示不凡,只有一个年轻人,露出腹部躺在东床上,呼呼大睡,好像没听说有这事似的。"

郗太傅说:"就是这个公子最好。"

后来一文,原来是王羲之,于是将女儿嫁给了他。

太尉到丞相家选女婿,跟大款到KTV选小姐姐一样,只能说有钱人真会玩。

古城公园的晋代城垣,据说就是郗鉴修建的。

“郗公亭”对联有:地脊迴迴昔高壁;笠亭翼翼今诘天

这座“德泽山峦”的亭廊,对联为“太尉昔年行乐地,都人今日散花天”。

这是宋代诗僧仲殊《定风波·二·花山李卫公园亭》词中两句。(原词为:南徐好,城里小花山。淡薄融香松滴露,萧疏笼翠竹生烟。风月共闲闲。金晕暗,灯火小红莲。太尉昔年行乐地,都人今日散花天。桃李但无言。)

仲殊词名中的李卫公园亭,说的是唐朝宰相李德裕曾在这里建过宅邸。

公园靠西,有一座“卫公亭”,亭子上有对联:“德度德施,文谟文治;裕民裕国,饶士饶财。”

卫公亭

李德裕先后三次来润州为官:第一次是长庆二年(822),第二次是太和八年(834),第三次是开成元年(836)。

其中第一次以御史大夫、润州刺史、浙西观察使的身份来的时间最长,任职八年。

当时润州正是王国清兵乱之后,前任观察使害怕兵乱,把府库钱财拿出来给军人们发奖金,花钱买太平,但将士越来越骄横。另一方面,财赋又收不上来,州库十分空虚。

李德裕到任后,立即停止了用府库钱财赏赐将士的做法,从自己做起紧缩开支,把节省下来的钱财供养士兵。

两年后,军心安定,李德裕确实显示出超强的政治能力。

宝历年间,天降甘露于北固山,李德裕在北固山建了“甘露寺”,所以甘露寺是唐代建的,刘备没有在甘露寺招亲,而应该是“铁瓮城招亲”。

园中假山上,有一个捧着元宝的石像,不知道是郗公,还是卫公?

03

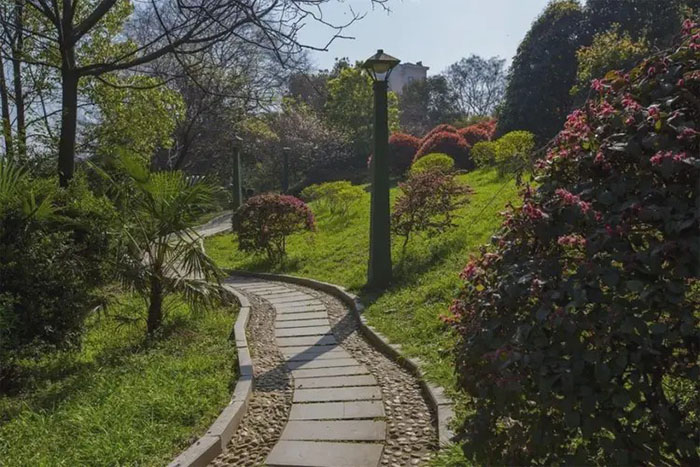

春日,登古城公园,看百花盛开,确实是一座“花山”。

唐代罗城遗址

今年的4月10日,是罗哲文诞辰101周年纪念。花山湾古城公园的山坡上,我们仿佛看见一位清癯老者,手持测绘仪在遗址间认真思索。

1940年,梁思成将这套测绘仪交到他手中,开启了罗哲文探索中华建筑的征程。

镇江的西津渡、丹阳的南朝石刻、葛城遗址,都留下这位老先生的考古足迹。

在山花烂漫的季节,他曾轻抚晋陵城垣:"每块城砖,都是会说话的史书。"

古渡、古雕、古城、古墙、古砖……这些凝固的史诗,正如先生手中的那盏探照灯,永远照亮着文化传承之路。

【注】资料来源/镇江风情网易新闻

资料整理:温甜靖