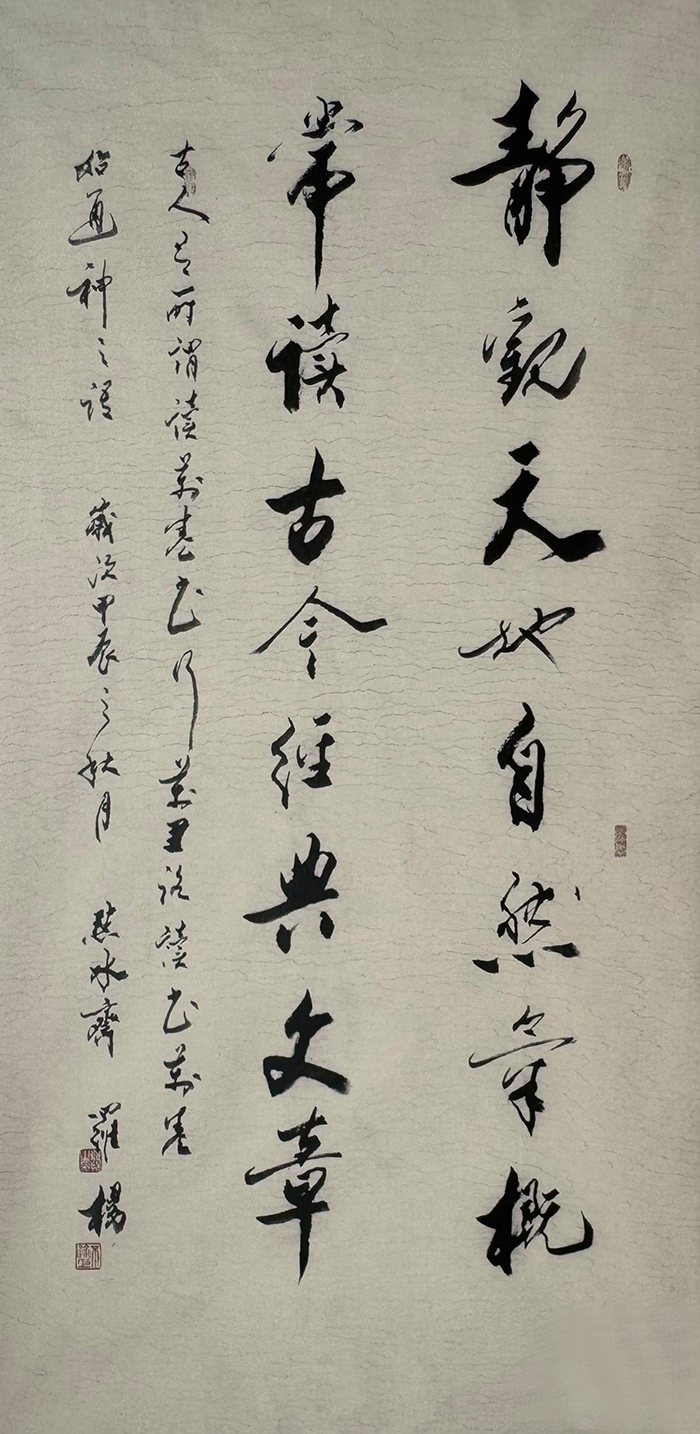

罗杨 :散淡,号先飞,文化学者,博士生导师。中国文学艺术界联合会主席团委员,中国民间文艺家协会第八届主席团分党组书记、副主席,中国民协中国建筑与园林艺术委员会会长,中国书法家协会理事,中国美术家协会会员,中国书协中央国家机关分会副会长,中和圆融书画院名誉院长。

主要著作有《警世格言》、《中华传统名言选萃》、《罗杨书法作品集》及《全球化与中国文化》、《守望古村落》、《永远的手艺》、《中国历史文化名村》、《中国摄影家作品精粹罗杨专辑》等。

文化是书法的核心

罗杨

很多热爱书法的朋友都推崇“书法是中国文化核心的核心”的观点,而我以为这是对于书法的厚爱所产生的过度赞誉。客观的说,这句话应掉过来,“文化是书法的核心”才更符合逻辑。因为书法是中国文化土壤中生长出的艺术之花,其形式、内容与价值均依赖于文化的母体。将书法视为文化核心,窄化了对中华文明整体性的认知,而只有认识到文化对书法的根本性塑造,方能理解其深厚内涵与永恒魅力。

中华文化既博大精深又包举宇内。文化作为一个庞大的社会体系,包含着哲学、文学、礼仪、音乐、建筑、绘画、民俗等丰富的内容。而书法只是其中之一项艺术样式。文化作为书法的核心,使书法艺术不以单纯的笔墨技巧为圭臬,而是根植于中国文化深处的哲学思想、人文精神与生命体验的凝练表达。成为“技”与“道”的统一,既包含着对汉字美学的深刻理解,更承载着书写者对宇宙、人性与文明的终极思考。

把书法作为文化的核心,很容易误导人以为只要把书法练好了,文化自然就在其中了的偏颇。正如语言是文化的载体而非核心,书法亦是通过形式美传递文化精神。书法以汉字为载体,并依托其所表达文学的内涵,而技法与审美则受到传统哲学观念的影响。若脱离这些文化根基,书法便失去了灵魂。例如王羲之的《兰亭序》不仅是书法杰作,更是魏晋玄学与文人雅集文化的结晶;颜真卿的楷书雄浑刚正,与儒家“浩然之气”一脉相承。因此,书法因汉字而有了无比丰富的内涵之美;汉字因书法而有了无限生动的形式之美。

合格的书法家首先应该是一个文化人,书法不仅仅是“写字”的技艺,更是文化精神、哲学思想和人格修为的综合体现。优秀的书法所给予人带来的不是单纯的审美和娱乐,也不是转瞬即逝的感官刺激,而是生命的信息以及人生的意义,使人能够在心灵的世界里实现精神的充盈和升华。经典的书法都是内容和形式的完美结合与统一。王羲之之所以是“书圣”,《兰亭序》之所以是“天下第一行书,”不仅在于其书写技法的超群,还在于其序文的文采过人,以至于这篇序文被作为历代文学经典范文收入到了《古文观止》之中。试想,如果王羲之不是在写自己的作品,而是抄录的屈原的《离骚》,或是抄写其他人的诗文,那么,字写得再好,他也不会被奉为书圣。

再有,若书法家不通文史,则难以理解文本的意境与情感,书写时无法通过笔墨传递精神内核。如果书写杜甫诗句却不知其家国情怀,笔下的“沉郁顿挫”便只剩形式模仿。所以,没有对传统文化的把握,单靠“永字八法”无法写出中国文化的心灵图谱,没有文化的积淀与精神境界,难以抵达“人格化”的艺术高度,仅靠单一技能也难以支撑起书法家的文人身份。

写到深处是文化,书到极致靠修养。技巧可以通过日久天长的磨练而无限的接近,而心灵的丰腴程度是无穷无尽的。这方面我在学习书法的过程中也深有体会,我曾向一位书法造诣颇深的文史大家请教,如何进一步提高书法水平的问题,这位老先生看了我的字后,给了我三个字的秘笈:“背唐诗”,我依此行,不仅顿开茅塞,而且也所获颇丰。 所谓不练字的人成不了书法家,一生只练字的人也成不了书法家。正如林散之所说:只练字,不读书,越工越俗,再写总是个“书匠”。当前书法面临的最大问题,就是创作形式的丰富多彩和书法内涵的退化和文化的缺失。文化的缺失导致了书法的异化,如被大家诟病的“江湖书法”的文化失范,有些书法脱离文化的约束成为“野狐禅”,以反传统为噱头,过度的偏重于笔墨效果,破坏和消解了书法的精神内核,淡化了书法抒情达意的本质,对书法生态造成了极大的伤害。

总之,我以为书法家应是“以文化墨”的修行者。书法家的终极目标应当是,通过笔墨实践完成文化传承与自我修为。向内通过读书明理、修身养性,将文化精神内化为个人气质; 向外则以书法为载体,传递中华文明的价值体系与审美理想。

【注】资料来源/罗杨墨艺

资料整理:温甜靖